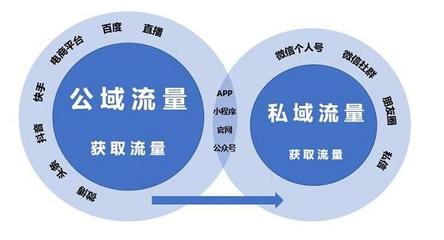

近年来,私域电商作为数字经济的新增长点呈现爆发式发展。依托微信、抖音等社交平台,品牌通过社群运营、会员体系沉淀私域用户,

实现精准营销与复购转化。

数据显示,2024年我国私域电商用户规模已突破10亿,年交易额增长率保持在35%以上,成为企业降本增效的核心渠道。然而,在蓬勃

发展的背后,部分企业为快速扩张用户规模,采用强制授权、静默收集等灰色手段获取个人信息,形成“每100万私域用户背后可能潜藏

着10万条非法数据链路”的行业隐忧。

个人信息保护的法律红线日益清晰

2021年11月实施的《个人信息保护法》确立了“合法、正当、必要”的个人信息处理原则,明确要求企业收集信息需取得用户明确同意,

且不得超出必要范围。

2025年该法修订后,进一步强化了数据安全责任,新增更高加密标准要求,赋予用户随时请求删除个人信息的权利,并完善了网络安

全审查制度。这些修订彰显了国家“以法治护航数字经济”的决心,特别是将数据处理全流程纳入监管,意味着私域运营中“重增长、轻

合规”的时代彻底终结。

上海某公司的刑事立案案例成为典型

上海市闵行区检察院以涉嫌侵犯公民个人信息罪,对该公司负责人卢某、陈某批准逮捕。经查,两人利用自编黑客程序,非法获取平台

用户信息155万条,涵盖姓名、身份证号、手机号、账户余额等敏感内容,部分信息通过内部渠道倒卖牟利。该案中,平台通过隐藏授

权条款、伪造用户同意记录等方式规避监管,甚至将医院、电商平台的非公开数据整合到私域用户画像中。根据《刑法》第253条之一

及相关司法解释,非法获取5万条以上普通个人信息即构成“情节特别严重”,而本案155万条的规模已远超刑事追责门槛。

该案揭示的行业问题带来多重启示

其一,企业合规体系存在结构性缺陷。类似案例中暴露的权限管理混乱、技术监管缺失等问题,反映出部分企业尚未建立“收集-存储-使

用”全流程合规机制。

其二,技术手段需与合规要求同步升级。2025年修法强化的加密标准要求,倒逼企业引入数据脱敏、访问审计等技术工具,避免“技术

赋能增长却忽视风险防控”的失衡。

其三,监管协同形成强大震慑。该案中检察机关通过数据去重核验、资金流向追踪等专业手段固定证据,体现了“刑事打击+公益诉讼+

检察建议”的多元治理模式成效。

《企业和企业家合法权益保障研究》课题组专家巩昱对此警示:“私域经济的核心竞争力应是用户信任而非数据占有。” 当前80%的中小

私域运营者存在合规认知盲区,尤其对“必要范围”的界定、敏感信息的特殊保护等存在误解。

近期课题组启动“新消费模式与平台经济经营风险分析报告”工作,组织执法、立法专家为企业提供“合规诊断-政策解读-政企对接”全链条

服务,帮助企业建立“事前预防、事中监测、事后整改”的合规体系。

在数字经济法治化进程中,唯有将合规内化为经营基因,企业才能真正实现私域用户的质效双增,这既是法律要求,更是可持续发展的

必由之路。