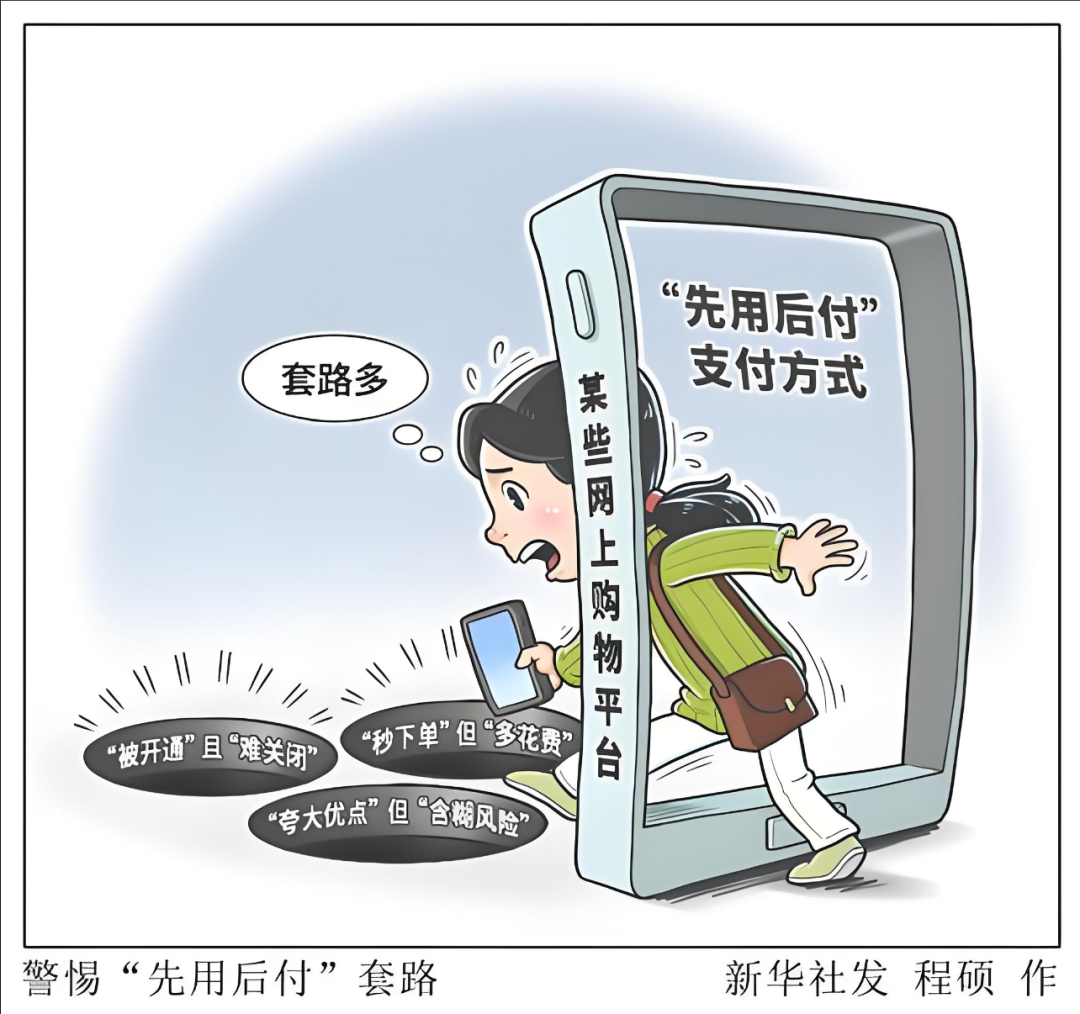

2025年,安徽多名17岁左右的未成年人在尝试跑外卖时,遭遇了租赁电动车“先用后付”的陷阱。这些求职者在未完全了解合同详情

的情况下,手机被工作人员拿去操作,以“先用后付”功能租了电动车及跑单装备。事后他们发现,不但没赚到钱,反而背上了债务,

还遭到了电话催收。以殷同学为例,其电子合同显示,签署了每月699元共12期的电动车租赁合同以及每月549元共6期的装备费合同。

由于认为合约不合理未支付第一期钱款,逾期后便接到了催收电话。

《新消费模式与平台法律风险》课题组秘书处王若谷表示,“先用后付”的核心矛盾在于格式条款的单方强势性与消费者知情权的严重

失衡。在“先用后付”模式的实际操作中,平台往往未以显著方式提示消费者注意合同中的关键条款,如费用构成、还款期限、逾期责

任等。未成年人由于社会经验不足、法律意识淡薄,更容易在这种情况下陷入被动,其知情权和公平交易权受到严重侵害。平台利用

条款的隐蔽性设置“陷阱”,这本质上是对《中华人民共和国民法典》中格式条款提示说明义务的规避。

《中华人民共和国民法典》第四百九十六条明确规定,提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务,并采取

合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明。提供格式条款

的一方未履行提示或者说明义务,致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的,对方可以主张该条款不成为合同的内容。

要破解“先用后付”模式中格式条款带来的问题,需建立“三重防护网”。

一、应强化对条款效力的审查

法院在审理相关案件时,对于那些明显加重消费者责任、排除消费者主要权利,且未履行提示说明义务的格式条款,应依法认定其无

效,切实维护消费者的合法权益。

二、监管层面则应推行“条款标准化指引”

相关监管部门应针对“先用后付”模式制定统一的格式条款标准,明确合同中必须包含的内容、提示说明的方式和程度等。

三、企业要落实“一键式解约”等便民措施

平台应优化自身的服务流程,为消费者提供便捷的解约渠道,让消费者在发现合同存在问题或自身需求发生变化时,能够轻松解除合

同,减少不必要的损失。

安徽未成年人遭遇“先用后付”陷阱这一案例,集中反映了当前新消费模式中格式条款滥用的典型问题。“先用后付”本是提升消费体验的

创新模式,但部分平台将其异化为侵害消费者权益的工具,根源在于对《中华人民共和国民法典》格式条款规制原则的漠视。