在生活中,我们常听到商家“夸海口”,但同样是“吹牛”,为何有的算“虚假宣传”,有的算“夸大宣传”?二者的法律边界和后果差异究竟

在哪里?

虚假宣传的本质是“虚构事实、隐瞒真相”,即宣传内容完全没有事实依据,甚至刻意误导消费者对产品本质的认知。像宁夏中卫一起

典型宣传违规案例中,普通食品被虚构“降血糖、防心脑血管病”的医疗功效,就属于典型虚假宣传。这类行为会让消费者对产品的核

心属性(如功能、材质、资质)产生根本性误解,比如把“普通食品”当成“保健品”,把“国产”当成“进口”。

夸大宣传则是“对真实属性的过度夸张”,核心事实存在,但描述超出合理范围或使用绝对化用语。例如江苏某化妆品商家称“7天美白

焕肤,无效退款”,实际产品含美白成分,但效果需28天(皮肤代谢周期)以上才能显现。夸大宣传不会让消费者误解产品本质(知道是

化妆品、家电),但会拔高对效果、规模的预期。

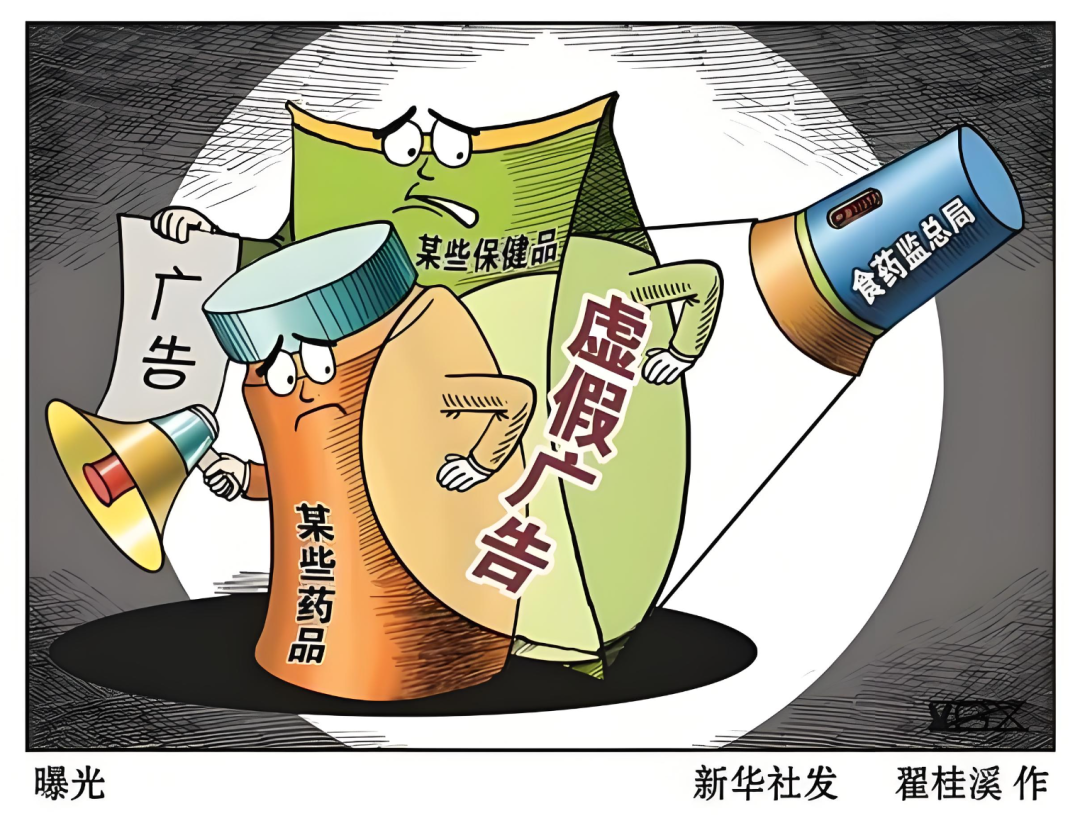

二者的法律后果也截然不同,根据《反不正当竞争法》《广告法》,二者的核心区别在于“事实基础”——虚假宣传是“无中生有”,夸大

宣传是“有中生过”。虚假宣传主要违反《反不正当竞争法》第8条,处罚通常结合违法所得,金额较高(如中卫案例罚款15万,若违法

所得多,罚款可超百万);夸大宣传若涉及“国家级”“最高级”“第一”等绝对化用语,违反《广告法》第9条,通常处20万元以上罚款;

若仅是“适度夸张”(如“口感超棒”)且未误导,可能仅被责令整改。

对消费者而言,辨别可记住“两招”:一是看“核心信息是否可查”——如宣传“有保健功效”,可查国家药监局“蓝帽子”备案;宣传“进口原

料”,可查报关单。二是看“是否踩‘红线’”——普通商品提“治疗疾病”“预防病症”,大概率是虚假宣传;出现“最”“第一”“顶级”,多是夸大

宣传。

2025年7月12日,《企业和企业家合法权益保障研究》课题研讨会上,课题组专家围绕“知识产权刑事保护”“私域电商合规”等议题展开

了充分的讨论,专家指出,商家也需警惕:别把“吹牛”当营销技巧。宣传时要守住“真实底线”,即便想突出优势,也要用可验证的表述

(如“含XX美白成分,28天可见改善”),而非虚构事实或使用绝对化用语——毕竟,再“动听”的宣传,也抵不过“事实”二字。

下一篇:以案例看知识产权侵权十大典型