近日,在国家市场监管总局公布的“守护品牌”商标行政执法典型案例中,可清晰观察到一个关键趋势:随着社交平台与直播经济的深度

渗透,商标侵权行为已形成与传统模式截然不同的新形态,其核心矛盾集中在“场景特性与权益保护”的适配失衡,这一现象值得品牌方、

行业从业者与消费者共同关注。

在7月12日召开的《企业和企业家合法权益保障研究》课题研讨会上,课题组专家王若谷针对“私域电商合规生态构建”这一主题做主旨

发言,他指出此类侵权行为最突出的特征,在于对社交与直播场景“信任属性”的恶意利用。不同于传统线下售假的“明目张胆”,当前侵

权者更擅长将侵权行为包装成“社交推荐”或“直播福利”。

例如山东青岛某服饰工作室案中,商家先在公开社交平台发布带有知名品牌元素的商品图,以“小众平替”吸引关注后,迅速引导消费者

添加微信完成私下交易——整个过程中,“社交聊天记录”替代了正规交易凭证,“好友信任”掩盖了侵权本质,即便消费者后续发现商品

为假货,也因交易轨迹分散、主体信息虚拟,难以追溯源头。上海某广告代理商案则更为隐蔽,企业不直接参与售假,而是为含有侵权

商品的视频提供流量推广,将侵权行为转化为“技术服务”,既借助直播的传播力扩大侵权范围,又通过“服务形式模糊化”规避责任认定。

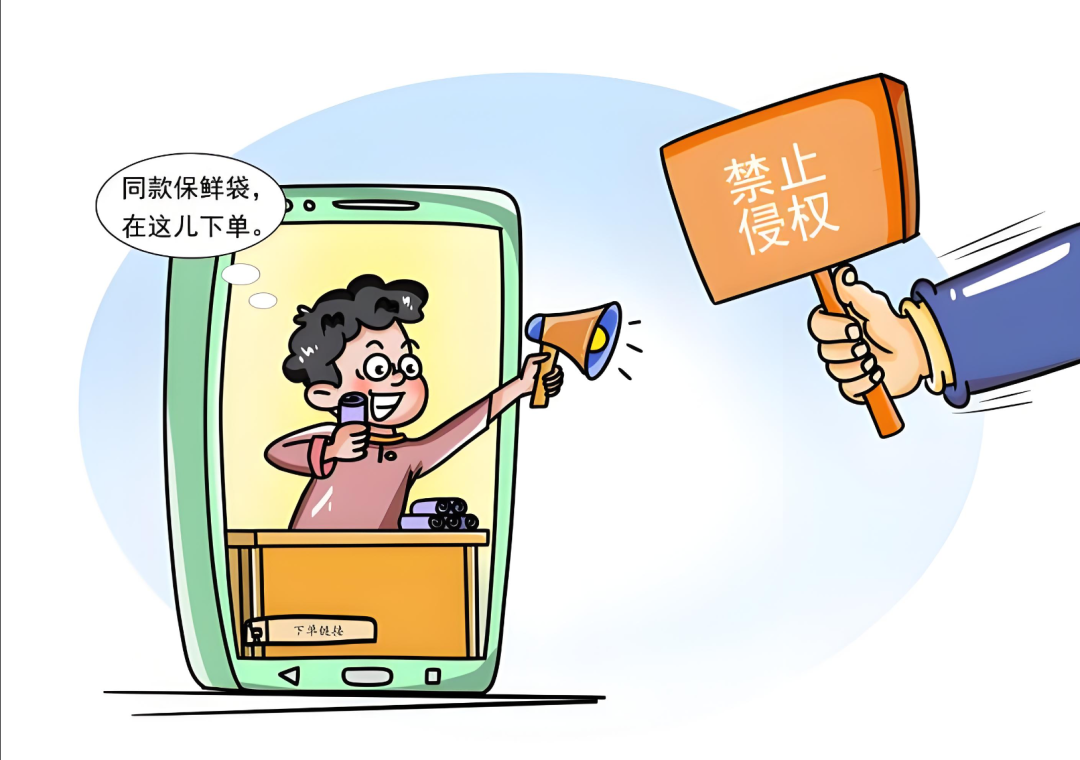

直播场景的“即时性”与“互动性”,进一步放大了商标侵权的迷惑性与危害。从案例来看,部分主播在直播中刻意使用“同款”“同源”等模

糊话术,不直接宣称商品与知名品牌的关联,却通过展示相似包装、强调“粉丝专属价”等方式,暗示商品具有品牌背书——这种“打擦

边球”的行为,既利用消费者对直播场景“即时互动”的信任降低警惕,又因直播内容的易消逝性,让品牌方事后取证时面临“内容无法回

溯、话术难以定性”的困境。更有甚者如广西梧州某茶庄案,将侵权六堡茶通过微信私域推销、线下分散交易,直播仅作为“引流入口”,

实际交易脱离任何监管痕迹,形成“直播引流—私域转化—线下交付”的侵权闭环,让品牌方维权时陷入“看得见侵权、抓不住链条”的被

动局面。

对于品牌方而言,理解这些新特征至关重要:未来的商标保护不能仅停留在“事后追责”,更需前置到“场景防御”;对消费者来说,认清

“社交信任≠商品正品”“直播互动≠权益保障”,留存交易凭证、警惕私域跳转,也是避免陷入侵权陷阱的关键。唯有各方都能清晰认知

场景特性带来的侵权风险,才能从根本上减少此类问题的发生。

下一篇:社交电商合法经营必知的五个要素